Кыргызстан: антиэкстремистское законодательство считают репрессивным

Авторы доклада «Антиэкстремистская политика в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Сравнительный обзор» признали репрессивным антиэкстремистское законодательство Кыргызстана. Правозащитники считают, что в нем заложен репрессивный потенциал, используемый в том числе, как инструмент для личных и политических расправ над оппонентами.

В кыргызское антиэкстремистское законодательство входит закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 17 августа 2005 года № 1501, связанные с ним нормы Уголовного кодекса, а также корреспондирующие положения других нормативных актов. Этот закон в основном заимствован из аналогичного российского федерального закона.

Одно из наиболее слабых мест этого документа – слишком широкое понятие экстремизма, включающее в себя как террористическую деятельность, так и, например, публикацию картинок с символикой и атрибутикой экстремистских организаций в социальных сетях или хранение листовок и книг, которые внесены в список экстремистских материалов.

«Нечеткость формулировок в определении приводит к тому, что правоприменительные органы и судебные эксперты, давая оценку материалу так называемой экстремистской направленности, руководствуются своими личными убеждениями и понятиями», — отмечают авторы доклада.

Правозащитники отмечают, что понятию «религиозный экстремизм» также не дается четкого толкования ни в одном из нормативно-правовых актов республики.

Авторы обзора считают, что в связи с этим, понятие религиозного экстремизма может трактоваться достаточно широко, умозрительно и не соответствовать духу антиэкстремистского законодательства, а принятые судами решения могут не в полной мере учитывать объективно существующие трудности в анализе тех или иных материалов, трудов и публикаций о вероучении на предмет наличия в них признаков экстремизма.

Антиэкстремистское правоприменение в республике развернуто

в основном вокруг деятельности организаций. В настоящее время суды КР признали террористическими или экстремистскими 21 организацию. Большая их часть — религиозные, в основном исламские, движения и группировки разной степени радикальности.

Законодательство КР к экстремистским материалам относит «официальные материалы запрещенных экстремистских организаций», материалы с признаками экстремизма, авторы которых были осуждены в соответствии с международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества, а также любые другие, в т. ч. анонимные, материалы с признаками экстремизма.

Одновременно в документе говорится, что материалы могут быть признаны экстремистскими только судом по представлению прокурора, по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов.

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется в Министерство юстиции. Список экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в СМИ, а также на официальных интернет-сайтах уполномоченных государственных органов в сфере юстиции, осуществляющих противодействие экстремистской деятельности.

«Однако, в практике рассмотрения судами уголовных дел о хранении, распространении экстремистских материалов (см. о норме УК ниже) наличие или отсутствие материала в перечне экстремистских обычно не играет никакой роли. Сторона обвинения не предъявляет соответствующее решение о признании судом вменяемого материала экстремистским, а суды, рассматривающие уголовные дела, не обращают внимания на это обстоятельство», — отмечают правозащитники.

Законом «О противодействии экстремистской деятельности» запрещено использовать сети связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. Однако специальных норм о механизмах блокировки материалов в интернете законодательство не содержит, как не ведется в КР и реестр запрещенных сетевых материалов.

«Впрочем, с реализацией судебных решений о блокировках отдельных сайтов проблем у властей республики не возникает: в результате взаимодействия уполномоченных органов с провайдерами последние прекращают доступ как к малоизвестным сайтам, так и к крупным порталам, попавшим в список экстремистских материалов. Так, за размещение неких исламистских материалов был заблокирован целиком «Архив интернета» (archive.org), а сайт известного информационного агентства «Фергана» (fergananews.com) подвергся блокировке за публикацию статьи о ксенофобных комментариях в адрес узбеков в соцсетях, так как сама статья была признана экстремистской», — пишут авторы доклада.

Кроме того, по данным исследователей, в последнее время экстремистскими часто признаются отдельные страницы в популярных соцсетях.

Впервые вопрос возник в 2018 году, когда экстремистскими были признаны 19 аккаунтов в Twitter. Тогда Государственный комитет информационных технологий и связи КР заявил, что не будет блокировать соцсеть целиком (блокировка отдельных аккаунтов технически невозможна), а начнет взаимодействие с ее администрацией по вопросу блокировки аккаунтов. Установили ли власти республики контакт с популярными соцсетями, не уточнялось. Так или иначе, практика запрета материалов в соцсетях только ширится: упомянутые выше 19 решений за 2019 год касались блокировки 64 сайтов и 233 аккаунтов в соцсетях и каналов на видеохостингах.

Авторы обзора также считают несовершенными нормы вступившего в силу в январе 2019 года Уголовного кодекса.

Так хотя статья 313 УК КР криминализует действия, связанные с разжиганием разного рода вражды, большинство уголовных дел по ней связано с «религиозным экстремизмом». Причем основой обвинения в подобных делах обычно становятся заключения религиоведческой экспертизы.

В качестве примера называют широко обсуждавшийся в социальных сетях процесс имама мечети «Ас-Сарахсий» в городе Кара-Суу Рашода Камалова.

Имам был осужден за возбуждение религиозной ненависти и как руководитель ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». Суд первой инстанции приговорил его к пяти годам лишения свободы, апелляционная инстанция ужесточила приговор до 10 лет. Обвинение было построено вокруг трех копий одной и той же видеозаписи пятничной проповеди с рассуждением о значении понятия «халифат» в исламе. Камалов утверждал, что у него не было никакого умысла на возбуждение ненависти и вражды. Однако суд согласился со следствием, обосновавшим обвинение заключением религиоведческой экспертизы, в котором было отмечено, что в исследованном материале есть призывы к изменению конституционного строя.

В части 1 статьи 314 УК КР дана квалификация деяниям, связанным с созданием или руководством экстремистской организацией.

«Согласно примечанию к данной статье, лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистской организации, освобождается от уголовной ответственности, если человек содействовал правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов такой организации. Однако четкие критерии такого «содействия» не определены, что приводит к произвольному толкованию этой нормы следователями и судами», — пишут правозащитники.

На практике по этой норме часто привлекают к ответственности в связи с участием в деятельности таких запрещенных организаций как «Хизб ут-Тахрир» или движение «Йакын Инкар». Как правило, в качестве обоснования обвинения по таким делам предъявляются признательные показания самих обвиняемых – к примеру, в делах о деятельности экстремистской религиозной организации «Хизб ут-Тахрир». В делах, связанных с участием в деятельности «Йакын Инкар», следствие может приводить данные о том, что обвиняемый осуществлял без разрешения даваат, отказывался от прививок, одевался в арабскую одежду, отрастил бороду.

Согласно части 1 статьи 315 УК КР, запрещено изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики или атрибутики экстремистских организаций, в том числе в интернете. Эта норма УК вызывала обоснованное возмущение правозащитников и адвокатов, поскольку позволяла преследовать за сам факт хранения экстремистского материала или символики. Доказательств преступного умысла их хранения для привлечения к ответственности не требовалось.

«Следует отметить, что ни в одном государстве постсоветского пространства, кроме КР, нет уголовной ответственности за такое деяние, как хранение экстремистских материалов само по себе: обычно за это установлена административная ответственность, в уголовном же процессе факт хранения запрещенных материалов может лишь быть одним из доказательств другого деяния экстремистской направленности. Использование запрещенной символики само по себе не во всех странах влечет даже административную ответственность», — отмечают авторы доклада.

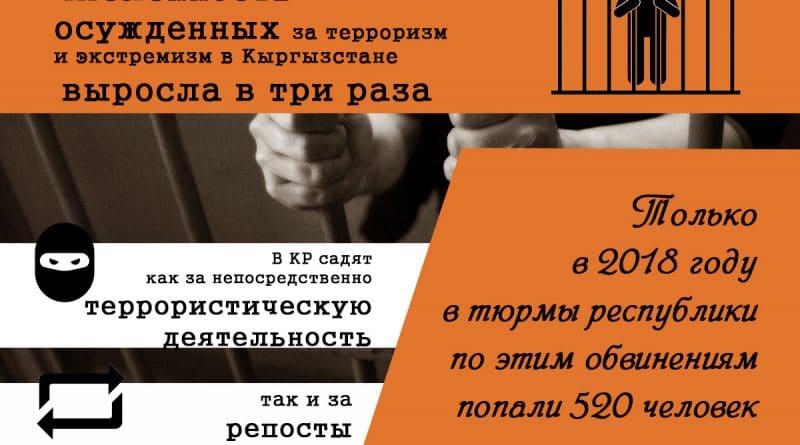

Между тем, число обвиняемых в хранении экстремистских материалов, в особенности в социальных сетях, в КР в последние годы увеличивалось. Если в 2014 году, по официальным данным, «было выявлено» всего 24 лица, совершивших преступление, предусмотренное статьей 299-2 действовавшей тогда редакции УК, то в 2015-м их было 46, в 2016-м – 89, в 2017-м – 95, а в 2018-м – уже 181. Их доля в общем числе лиц, обвиненных в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, составила 61%. Аналогичным образом росло и число зарегистрированных преступлений по статье.

При этом с 2016 по 2018 год по этой статье не назначались условные сроки. 18 декабря 2019 года Управление службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР сообщило, что с начала года за распространение экстремистских материалов было задержано более 300 человек. Большая часть случаев привлечения к ответственности за хранение экстремистских материалов связана с материалами «Хизб ут-Тахрир». При этом, по данным, которые приводил в 2016 году Верховный суд КР, этнические узбеки составляли более половины из числа осужденных за преступления террористической или экстремистской направленности.